从国外回来,明显感觉到国内物价已经很多年没涨了,什么原因?

发布日期:2024-06-24 16:04 点击次数:161

从2023年初,疫情放开后,仔细算算我至今已经去过了20多个国家。

其中,有些国家是在疫情前就已经去过的,像泰国、越南、新加坡、马来西亚、阿联酋等,但2023年去玩一次这些国家,发现当地物价相比上次来的时候,涨得特别猛。

目测各国都普遍涨了30~50%。中国游客去得最多的泰国,大家都普遍反映相比疫情前,物价上涨了30%,旅游区的上涨幅度更明显,总之去泰国旅游的成本越来越高了。

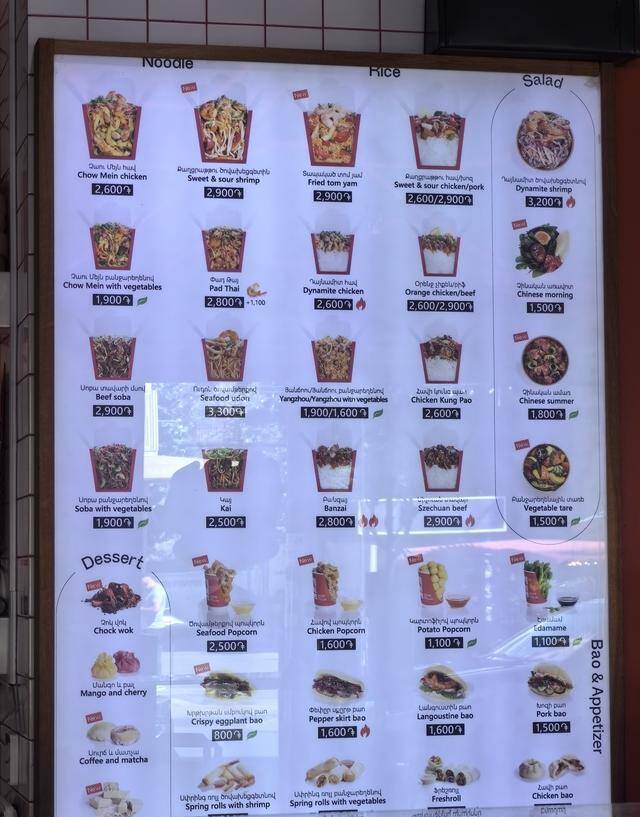

亚美尼亚首都的物价,一碗方便面分量的米/面要50人民币以上(汇率处以50是人民币价格)

国外的物价,越来越贵了

在2019年之前去泰国,还发现当地的物价是特别便宜的,很多旅行社主打泰国旅游都是打着“物价低”的优势去的,但是现在已经没有类似的宣传了。

再来说一下欧洲国家的物价,那比亚洲涨得更狠。因为我2017-2018年曾经在伦敦留学,对当地的物价了如指掌,但我现在在网上看到那些我曾经去过的餐厅和超市,物价普遍涨幅超过50%以上。

6年前在伦敦唐人街吃一粉炒饭、牛肉面的价格大概是7英镑左右(当时的汇率,人民币价格大概是60人民币),现在已经普遍涨到了11-12英镑(现在汇率100人民币)。

国内的物价为什么没有涨幅?

再说回到国内,物价似乎已经很多年没有涨了,甚至感觉有的方面还跌了。

只有出国时间久了再回到国内,这种“国内物价似乎已经好多年没涨了”的感觉会更加明显。

以生活在广西的省会城市南宁为例:

先看看吃的,假如都在外面吃饭,日常占大头的消费就是粉/饭 + 咖啡/奶茶 + 水果。

米粉:南宁人日常喜欢吃米粉,一天可以吃1-2顿。在南宁,2019年疫情前,一碗二两米粉的价格已经普遍来到10-12块钱一碗了。

广西的米粉价格已经有5年没变动

现在2024年了,几乎还是这个价,没有涨幅。疫情期间,一些团购平台慢慢兴起,经常出现低价团购活动,吃粉甚至比以前省更多钱了,经常只需要7块、8块就能团购到家门口的米粉店。

此外,南宁市区现在开了很多“5元桂林米粉”店,这个物价只有在2013年之前才有。

南宁开了很多5元桂林米粉店

咖啡/奶茶:现在越来越多的人有喝咖啡的习惯了,但2019年之前,一些有品牌影响力的咖啡/奶茶基本都要二三十一杯。现在大家都知道,像喜茶、奈雪、瑞幸、库迪等等大品牌,卷到9块9一杯。肉眼可见的便宜了很多。

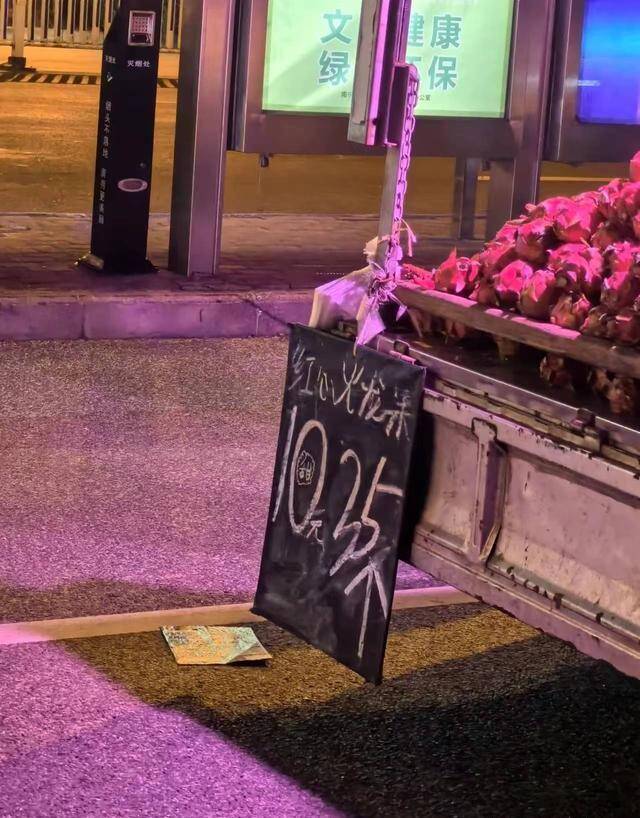

水果:广西的水果价格一直都很稳定的便宜

南宁路边的水果摊,10元35个火龙果

其他日用品:随着近年来一些新的电商/团购平台兴起,其实网购的东西是越来越便宜了,特别是日用品,大家应该用过某多多、某音应该也都清楚。

再说一些日常花费比较大的方面,比如旅游出行。这几年,各大航空公司都推出了随心飞(比如春秋航空曾经推出过想飞就飞,3000多元可以任飞全国3-4个月),出行成本越来越低了,而且对比前几年,现在的机票也更便宜的不少,淡季经常能买到一百多快的机票。

当然也有涨价的,比如像高铁,这几年有很多条高铁线路都涨价了,很多人在吐槽。

说实话,我平时也并没有“消费降级”,五年前买什么现在还是买什么,感觉每个月生活费(衣 食 住 行)已经快五年没怎么涨过了。

国内物价为啥控制得好?

很多人会说,这是因为国内经济放缓,所以物价没涨,甚至出现通缩。

但实际上经济放缓是全球趋势,我这一年多来走过的20多个国家,当地经济情况都不怎么样,但是并不妨碍当地通货膨胀严重,物价疯涨,而普通人的工资涨幅远远没有跟上物价上涨程度。

但是反观中国,物价近几年来总体是比较稳定的,并没有出现通货膨胀。

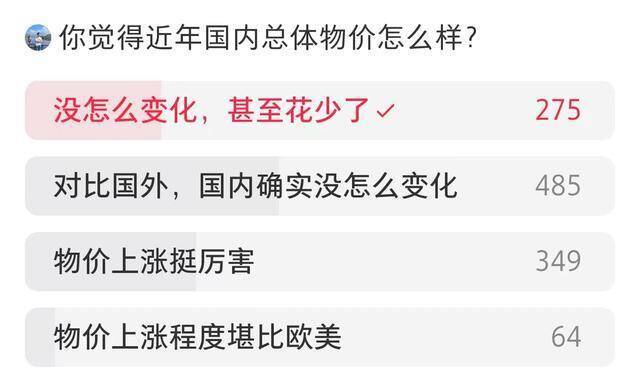

我针对这个话题发起了投票,1100多位有过海外经历的投票者中,大部分都觉得对比国外,国内的物价没怎么变化。

投票结果

我认为核心的原因是,中国本身是一个巨大的内需市场,拥有全世界最完整的工业供应链,农业方面也拥有巨大的自产自销优势,在工业和农业上中国的产品并不依赖国外,而且全世界的大多数工业品都是从中国出口的,因此我们拥有定价优势,不会因为国外的通货膨胀而影响到国内的物价水平。

因此近年来,无论是在日常吃喝、日用品,还是大额消费品,我们都感觉到物价变化不大,甚至更便宜了。

当然,这种感觉只有在国外待久了,再回到国内生活一段时间才比较强烈。