1948年粟裕三次进谏,毛主席叹了口气:犹如诸葛亮与刘备的隆中对

发布日期:2024-10-14 04:49 点击次数:155

平汉路战役的枪声停止后,粟裕带着华野也正式迈进1948年。

之前,粟裕为了配合刘邓大军作战,于是专门从山东千里转战而来,历时3个月,粟裕成功歼灭蒋介石7万多人。

但是,刘邓的情况依然是不容乐观!

那接下来粟裕是如何三次进谏才留在中原大展手脚的?

为何粟裕三次谏言后,毛主席会叹了口气说出这句话呢?

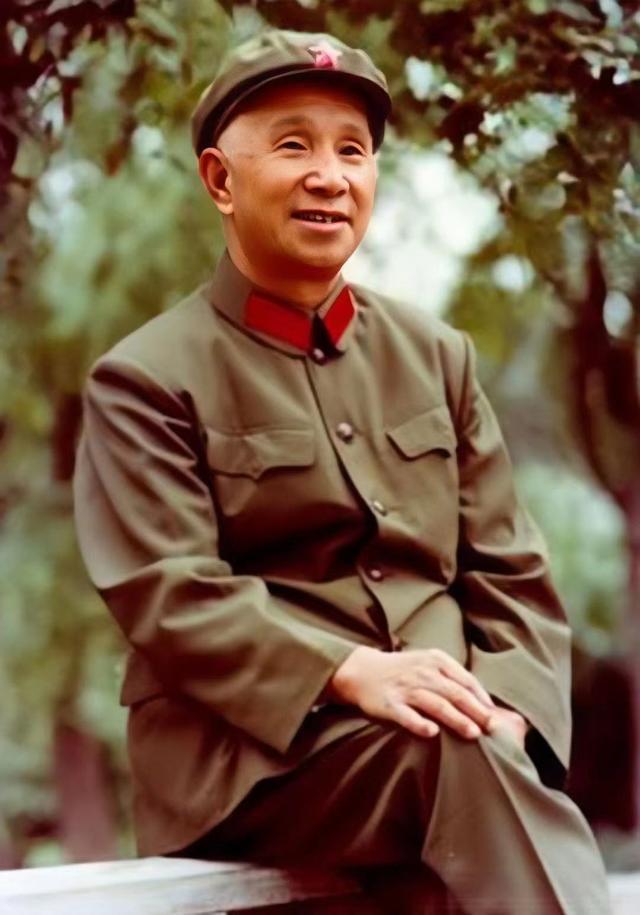

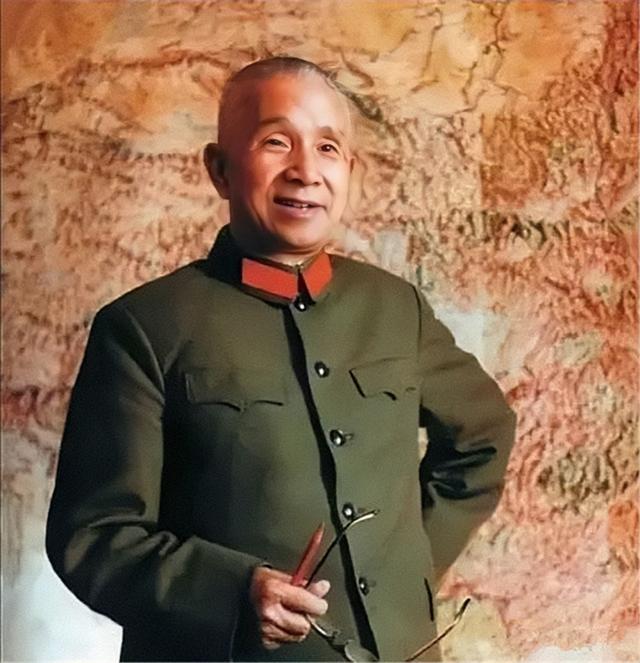

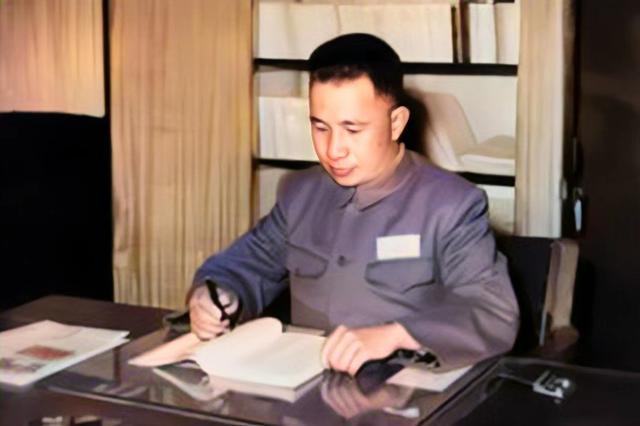

粟裕

今天跟大家聊聊粟裕三次进谏毛主席的详细故事!

毛主席企图三足鼎立却并不理想

“打中原,定中原,以中原为家。”

根据这句口号,粟裕开始在中原大展身手。

当然,粟裕毫无疑问地拿下了胜利!

因此,毛主席十分兴奋,甚至夸赞粟裕此战为“第一年作战中,已表现自己为全国各区战绩最大的军队”!

华野,属实扬眉吐气地拿回了自己的胜利!

全国主战场从山东转到中原,蒋介石也开始顺势而变,思考着如何应对出招。

蒋介石

向往常一样,蒋介石出招不留余力,直接将全部之力用来照顾中原,也就是所谓的把军事重点转到长江、黄河。

随后,蒋介石又紧急从徐州顾祝同、九江白崇禧、西安胡宗南3个战略集团中抽调出了66万多人。

看来,蒋介石是下了要吃掉中原的决心了!

不得不说,蒋介石这次还进步了一些,除了大体的战略方向,蒋介石还颇费心思的进行了一番排兵布阵:

第一、首先派以重兵守护菏泽、信阳、商丘、合肥、南阳、阜阳、襄阳、宜昌等8个绥靖区;

第二、派出邱清泉、胡琏、张轸、孙元良、裴昌会、张淦等人统领6个机动兵团和4个快速纵队,以便于互相驰援,共同作战;

邱清泉

不难看出,蒋介石下血本了!

首先从蒋介石派出的6个统帅中便可知晓一二,张轸和张淦是白崇禧桂系的老牌精锐,打起仗来也是没在怕的。

而剩下了邱清泉、胡琏、孙元良、裴昌会等4人,又都是蒋介石黄埔系的中央军王牌。

尤其是邱清泉,带着国民党五大主力中的第5军,多次在山东和粟裕交手。

还有胡琏的整编11师,三番两次和粟裕碰面,还在粟裕的手上跑了好几次,属实棘手。

针尖对麦芒!

我军这边,派出的是刘邓的晋冀鲁豫野战军,陈粟的华东野战军,陈谢的晋冀鲁豫集团。

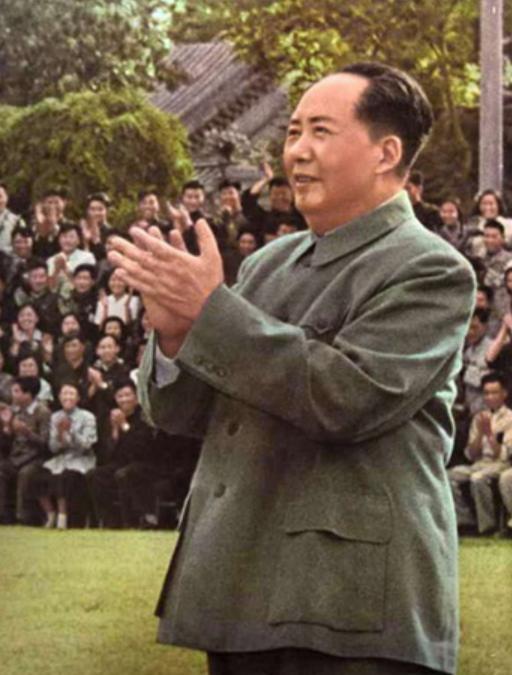

毛主席

这三路人马按照毛主席的设想,分别处于中原的鄂豫皖、豫皖苏、鄂豫陕等三个地区。

三足鼎立是个好战机,互相驰援配合,比蒋介石的战术要高明许多!

可是,结果却不尽如人意!

毕竟国民党人数还是占优,若是我军一路对抗国民党军,则是很难取得胜利。

若是杀鸡用牛刀,3路人马齐上又实在大材小用,搞不好还会失去战机,不仅打不了大的歼灭战,还会失去打小歼灭战的机会。

而蒋介石也早就学聪明了,命令机动兵团们互相抱在一起,决不能孤军冒进。

这就导致我军三路人马毫无办法,想扒一层皮都格外困难!

更让人揪心的是,三路人马中的刘邓大军,这个时候还被蒋介石困在大别山内无法动弹。

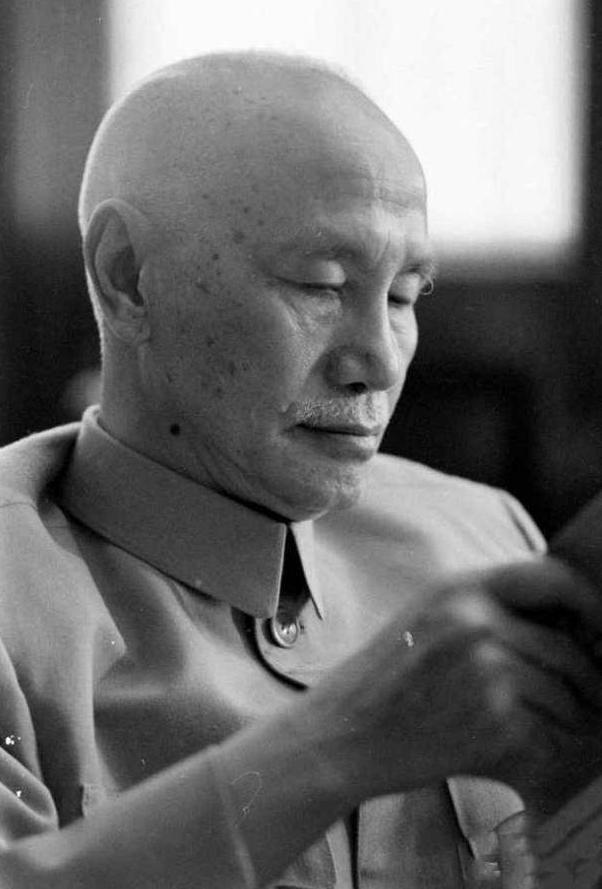

邓小平、刘伯承

接下来该用什么办法破局呢?

粟裕要准备胆大吃胆小了

难!

就连身经百战的粟裕也觉得棘手起来,后来晚年的时候,粟裕曾回忆道:

“晋冀鲁豫野战军主力,进行了艰苦卓越的斗争,但因长期在无后方依托的条件连续行军作战,处境相当困难。”

不难看出,刘邓处境危急!

毛主席虽然不在战场之上,却也是心急如焚。

为了解救刘邓的危机,毛主席曾数次下令粟裕和陈赓分别带着两路人马主动出击,来调动围攻刘邓的大别山国民党军。

陈赓

可惜,并未奏效!

于是,国共双方在中原逐渐形成了势均力敌的拉锯战,一时间陷入僵局。

俗话说,与其坐以待毙,不如釜底抽薪。

粟裕决定暂时放下焦虑,反而一门心思地投入到如何解决这难分难解的僵局中去。

粟裕分析,僵局的原因主要还是一点:

解放军在数量上和技术上处于劣势。

是啊,蒋介石不就是利用这方面的优势,所以才能在中原随随便便的就组织起来3、4个师一起行动。

也是正因如此,才搞得我军三路人马压力山大,无形中分散了力量。

粟裕

粟裕明白,只有打一场大的歼灭战,才能够扭转局势。

可问题是,就算出现大的歼灭战的机会,我军又能掌握得住吗?

因此,粟裕准备胆大吃胆小,提出了一个改变中原僵局的构想:

高度集中兵力,打更大的歼灭战,再逐次歼灭敌军主力,迅速改变中原局势。

所谓更大的歼灭战,顾名思义就是粟裕要放弃只用几个纵队来回集中作战,而是集中刘邓、陈粟、陈谢三个野战军兵团来打这一仗!

当然,粟裕绝不可能想一出是一出!

按照粟裕的分析,我军有三点优势:

粟裕

第一、我军的3个大兵团又分别有10几个能打硬仗的纵队;

第二、华东、华北、中原等根据地,可以为我军作战提供大批的人力物力支援;

第三、蒋介石虽然中原重兵庞大,但是机动兵力却捉襟见肘。

说白了,粟裕要准备利用我军3个大兵团充分调动敌人,在运动中歼敌!

至于结果,粟裕也早就做好了设想。

结果只要三路大军能够打2个或者3个大的歼灭战,取得数量上的优势,那中原的胜利必定拿下。

这样一来,全国局势也立刻改变,战争即将取得胜利!

粟裕

紧接着,粟裕开始把自己的分析,思考以及构想经过梳理,最终写成长长的文字,题目为《对今后作战建军之意见》。

正当粟裕准备通过军中绝密电台发给毛主席的时候,粟裕却开始犹豫了起来。

至于为什么会犹豫?

看来,粟裕的“谨慎病”又犯了!

粟裕第一次向毛主席进谏

粟裕的“谨慎病”不是第一次犯了!

这是因为粟裕忽然想到了两个原因:

粟裕全家福

第一、毕竟这是粟裕他个人的想法,事关全局,还是要谨慎,负起责任来;

第二、临发电报前一天,毛主席才刚刚下令打一些中等规模的歼灭战。

这样一来,粟裕又开始犹豫起来了。

思前想后,粟裕最终还是把这份电报收了起来,再观察观察或许还有生机。

可是,蒋介石没有给我们思考的时间了!

不久之后,蒋介石命令白崇禧开始重兵围剿大别山的刘邓大军,因此刘邓的处境越来越艰难,不得不分兵行动。

一边是刘伯承率领中原局机关和杨勇、苏振华的1纵转出大别山,转移到豫西;

邓小平

另一边是邓小平带着晋冀鲁豫野战军的2、3、6纵继续留在大别山,分成为旅的单位,与国民党开始周旋。

一个月后,邓小平也率领部队跳出大别山,与刘伯承会合。

这对蒋介石来说,无疑于是个好消息!

毕竟这样的结果,在蒋介石的眼中,已经算是取得了中原的初步胜利。

蒋介石春风得意,毛主席则是开始深思。

其实毛主席思考过挺进大别山的3个结果,无非是:

第一、付出代价,站不住脚,只能返回来;

第二、付出代价,站不稳脚,只能打游击;

第三、付出代价,站稳了脚,恢复大别山根据地。

眼下的情况,貌似是达到了第二个。

毛主席、邓小平

粟裕看在眼里,急在心里,万幸的是,刘邓跳出大别山的这段时间,粟裕率领华野和陈谢兵团打了一个漂亮的歼灭战。

国民党整编第3师成功被围歼!

正因如此,粟裕内心中下了决定,看来自己想要打大歼灭战的构想完全可行。

不再犹豫!

粟裕决定立马把当初的设想上报给毛主席,也就是《对今后作战建军之意见》的电报发给了毛主席。

粟裕自信的表示道:

“如此能有两三次歼灭战,则形势可能变化。”

毛主席

那毛主席是如何回复的呢?

毛主席和粟裕的想法背道而驰。

这边粟裕正在构思如何改变中原,另一边毛主席也在设想如何改变中原。

经过思考,毛主席决定:

抽调一部分主力渡长江南下,迫使蒋介石的部分中原主力回援。

毛主席的和粟裕的想法完全是背道而驰了!

粟裕是想三路大军集中起来打大歼灭战,而毛主席却是抽调部队南下,将三路大军更加分散开来了。

毛主席下定决心后,召集会议将自己的构想公之于众。

陈毅

陈毅也觉得颇为正确,会议上说道:

“热烈主张把解放战争第三年上半年战略重点放在跃进江南的行动上。”

毛主席随即决定,由华野主力来执行南进的战略,而南进的主将,毛主席再一次选择了粟裕担任。

为了分析明了,毛主席布置了具体安排:

第一、粟裕率领华野的1、4、6纵在1948年夏季或者秋季渡江南京;

第二、华野3、8、10纵组成第3兵团,在1949年初继续渡江南下。

为了保证南进的顺利,毛主席还专门设置了两个重要的机构:

毛主席、李先念

中共中央东南分局和东南野战军。

而东南分局书记则由粟裕担任,东南野战军则由华野改称,陈毅则担任司令员兼政委,粟裕担任副司令员兼副政委。

随后,毛主席亲自将这一安排手书写下,准备让陈毅带回去给粟裕传达。

万事俱备!

可偏偏这时候,粟裕的《对今后作战建军之意见》到了!

真可谓是:众人诺诺,一人谔谔!

毛主席顾不上自己的构想,先把粟裕送来的电报进行了反复阅读,批示过后又把电报送给周恩来、任弼时、陈毅等人传阅。

周恩来

两个构想,偏偏还是倒着来的!

自然,毛主席的想法也绝不是临时起意,况且开会讨论大家都是经过思考才确定的,如今该选择哪一种,倒是让人迷茫起来了!

就在这时,刘邓来信了!

1948年1月26日,刚刚转出大别山的刘邓遇到了胡琏的整编11师,遇到了不小的困难。

因此,刘邓急忙向毛主席请求支援,希望陈粟、陈谢等友邻前来相助。

正因如此,毛主席决定:

按照自己的原计划走!

蒋介石

第二天,毛主席立马下令粟裕带着华野的3个主力纵队立刻渡江南进,来调动蒋介石中原的兵力回援。

军令如山,粟裕内心却还是想法颇多。

粟裕第二次向毛主席进谏

军人的天职是服从命令!

粟裕明白毛主席为何要他渡江南进,若是能调动蒋介石中原兵力回援,那自然也是上上之选。

可是,粟裕还是有些不甘心!

因此,粟裕在向毛主席提交南进方案的时候,还是提了一些与南进方案完全不相干的观点。

自然,粟裕所提的,还是希望能够把三路大军集中起来,打几个大歼灭战。

粟裕

粟裕说道:

“将三个野战军由刘邓大军统一指挥,采取忽集忽分的战法,于三个地区辗转寻机歼敌,华野除了叶王陶外可以三至四个纵队参战,是可能于短期内取得较大胜利的。”

接着,粟裕又把可能带来的结果和毛主席陈述了一番。

毛主席读懂了粟裕的意思!

虽然毛主席还是决定坚持南渡决策,但是这一次却对粟裕提到的“忽集忽分”战法有了莫大的兴趣。

随后,毛主席改变了一些原有计划,下令留在中原的华野陈士榘和唐亮第3兵团,可以配合刘邓以及陈谢来采取“忽集忽分”战法,打一场大歼灭战。

陈士榘

可是“忽集忽分”战法是个什么意思?

这事儿只有粟裕知道!

毛主席也明白,随后致电粟裕,请粟裕提出作战方针意见,粟裕也不负众望,第二天提出了3个作战方案。

但,粟裕的执着,真的是超过了毛主席以及后世我们许多人的设想!

南渡计划确定,粟裕正在率领部队做着休整部署,可是粟裕还是没有放弃自己的最初设想,一直比较着自己与毛主席的构想。

关于此事,张震曾在晚年回忆道:

“在那段时间里,他常常拿着中央军委的来电,仔细阅读和琢磨,一看就是半天。”

张震

思考许久!

最终粟裕还是认为,必须要留在中原打大的歼灭战!

关于南渡调动蒋介石兵力的结果,粟裕也做了大概设想:

第一、能调动的估计只有整编25、28、83、63、20师等部队;

第二、以上部队就算调动,也达不到预定的战略结果;

第三、蒋介石中原的4个主力军整编7、48师,第5军,以及整编11师恐怕撼动不得。

尤其是这4个军,两个是白崇禧的桂系骨干,两个是蒋介石自己的精锐王牌,如果调不动,那中原将继续僵持。

而且,华野主力南渡,兵力分散,会造成比此刻更加残酷的下场。

反复对比!

粟裕、毛主席【已修复】

粟裕深深地担忧着战争全局,决定也顾不上什么了,要向毛主席进行第三次进谏。

粟裕向毛主席进行第三次进谏

粟裕压力大啊!

压力大在不仅仅只是粟裕反反复复向毛主席进谏一个方案,而是当时南渡工作已经做了大量准备。

如果此刻放弃,损失也是一大部分的。

可是,粟裕顾不得那么多了,为了中原战局,粟裕的第三次进谏是势在必行了!

为了明确留在中原到底能打什么歼灭战,粟裕清晰地列出了如下计划:

粟裕

第一、围点打援,歼灭第5军;

第二、攻占济南,进行大战;

第三、进逼徐州,与刘邓会师作战。

粟裕实在惊人!

谁能想到,这三个战役纷纷在后来实现,也就是后来所谓的豫东战役、济南战役和淮海战役。

此刻,相信许多人已经开始起了鸡皮疙瘩!

毛主席也被震惊了!

毛主席没有想到粟裕居然会一而再,再而三的坚持己见,纵观粟裕在解放战争中的表现,毛主席也开始再一次思索,自己的构想到底是不是最佳方案?

毛主席

想到这里,毛主席叹了口气直言道:

“犹如诸葛亮与刘备的隆中对。”

是啊,刘备连着三次到隆中拜访诸葛亮,一直不肯放弃寻找诸葛亮交谈,也是直到第三次两人方得见,才促成了后来的三国鼎立。

这样一看,毛主席与粟裕,诸葛亮与刘备,又有什么区别呢?

不过这个时候,毛主席也顾不上叹气了。

紧接着,毛主席立马下令给陈毅和粟裕,要求他们前往中央驻地议事,而陈毅和粟裕也很快赶往河北阜平的城南庄。

粟裕、陈毅

整整17年未见!

上次毛主席和粟裕见面,还是在17年前的时候,两人此次相见也可谓是唏嘘不已!

粟裕没有来得及寒暄思念,而是向毛主席详细地陈述了自己的构想,以及中原战局即将带来的后果等等。

毛主席从善如流,立马放弃了自己的设想,同意放弃南渡计划,而是让粟裕留下来打大歼灭战。

粟裕有信心,毛主席也要布置个“作业”给粟裕了,“作业”如下:

目标:一、歼灭蒋介石五大主力之一的第5军;二、歼灭蒋介石五六个至十一二个正规旅(一个旅相当于整编前的一个师,约8000人。十一二个旅约10万人,第5军的人数可以累积在内);三、完成渡江的准备。

期间4—8个月

立状人(责任人):粟裕

右一为粟裕

粟裕欣然领命!

疑人不用,用人不疑。

毛主席首先给予了粟裕充分的指挥权,先将陈毅调离华野,前往中原军区和中原野战军担任副司令员,由粟裕担任华野司令兼政委。

不过粟裕和陈毅是多年的老搭档了,在粟裕的请求下,陈毅最终还是保留了华野司令兼政委的名义。

不过按照部署,陈毅依然前往新的岗位。

随后毛主席又把三路人马的指挥权交给了粟裕,粟裕希望还是由刘邓来统一指挥,但是毛主席还是执意粟裕担任。

既然如此,粟裕也只好领命上任。

朱德

紧接着,毛主席又安排朱德前往华野总部驻地濮阳,去慰问华野战士,动员大家一起歼灭蒋介石主力部队。

最后,毛主席下令,全体参战部队,共同完成粟裕的战略构想。

如此信任,粟裕被深深感动了!

俗话说,士为知己者死,女为悦己者容。

压力自然是有的,但是更多的是毛主席支持的动力。

于是粟裕又开始闭门谢客,独自面对着满墙的地图开始运筹帷幄接下来的战役,兑现完成毛主席布置的“作业”。

粟裕

看来,豫东战役、济南战役、淮海战役不远了......

相关资讯